ブランディングの機運が高まっています。

私は中小企業支援が専門ですが、ブランディングは大企業のためではなく、中小企業の経営戦略にとって非常に有効であると考えています。

今日は企業が自社ブランドを顧客に認識させる手法をお話します。

ブランディングとは、顧客に「こう思われたい」というイメージと、実際顧客が「こう思う」イメージを一致させることです。

当たり前のことですが、企業が「こう思われたい」からといって顧客の深層心理をコントロールすることはできません。ブランドに対してどういう心象をもつかは、顧客の勝手なのです。

では企業はどうすればいいのでしょうか?

顧客の深層心理は、顧客自身に委ねられますが、顧客に向けたメッセージは企業側で設計することは可能です。

ブランド・マネージャー認定協会では、その顧客メッセージを「刺激」と呼んでいます。

顧客に与える「刺激」つまり「企業側のメッセージ」は大きく2つに分類されます。

それが、「ブランド要素」と「ブランド体験」です。

「ブランド要素」とは、ブランドを認識させるコントロール可能な最小単位の要素であり、その主な機能は「他の商品・サービスと区別する手段」になります。具体的には商品の色やパッケージやロゴマークなどが該当します。

「ブランド体験」とは、消費者・顧客がブランドと接するあらゆる機会であり、それらは「ブランド要素」を含め構成されます。CM、イベント、店舗での接客等が該当します。

ここでブランドマネージャー認定協会にて学んだ事例を紹介します。

「いろはす」というミネラルウォーターを知ってますか?

日本コカ・コーラが2009年に発売した日本のミネラルウォーターが「いろはす」です。当時ミネラルウォーターといえば「ボルヴィック」や「エビアン」等の海外ブランドが人気でした。

発売当時の「いろはす」の「顧客にこう思われたい」というメッセージが「世界を変える、環境にやさしい、日本の天然水」だったそうです。

では「いろはす」のブランド要素は何でしょうか?

キャップやロゴは緑色で環境をイメージさせます。またネーミングの「いろはす」ですが、日本語の「いろはにほへと」と環境を意識したライフスタイル「LOHAS」を合体させています。当時ミネラルウォーターは「水の美味しさ」を前面に出し、パッケージは「青」が主流だったのですが、「いろはす」は「環境にやさしい」を前面に押し出し、「緑」をイメージしたパッケージになっていたのです。

では「ブランド体験」はどうでしょうか?「いろはす」のペットボトルは他社のものと比べ柔らかく軽量化したため、簡単につぶすことができました。当時簡単につぶせるペットボトルはなかったので、消費者に強いインパクトを与えました。またラベルも簡単にはがすことができたため、簡単に廃棄できたのです。

さらに発売当時のCMではサンボマスターというバンドが「世界を変えさせておくれよ♪」って歌っています。

つまり「世界を変えるいままでにない日本のミネラルウォーター」という印象を鮮明に顧客にアピールできたのですね。

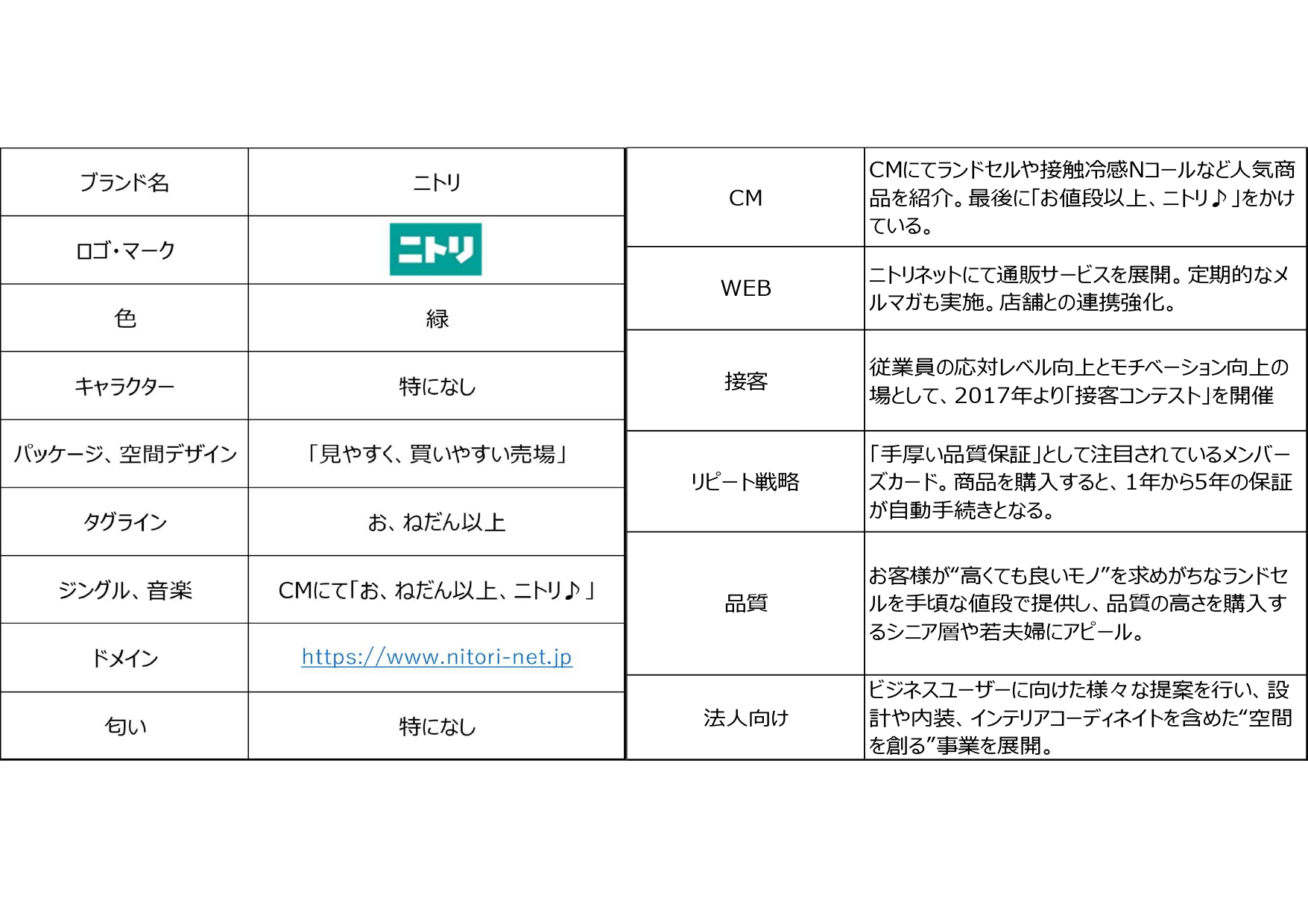

「ニトリ」はどうでしょうか?

うちの家具はほとんど「ニトリ」です。昔は家具って値段が高くて高級品というイメージありました。

しかし「ニトリ」は値段が手頃なわりに品質の高い家具を提供しています。

以下にニトリが顧客に発信するメッセージとして実施している「ブランド要素」と「ブランド体験」をまとめてみました。

私が独自に考えたので、認識違いもありますが、その点はご了承ください。

ニトリの様々な取り組みをみると、企業理念である「住まいの豊かさを世界の人々に提供する」を実現するために設計されたメッセージになっているのではないでしょうか?

「いろはす」や「ニトリ」のように大企業だからできる施策もありますが、中小企業でも取り組みは同じです。

企業が提供する商品・サービスを顧客にどう思ってもらうか?を明確にして、それを実現するためのブランド要素やブランド体験を考え、アクションプランを作成します。

ここで重要なのは、そのアクションプランに一貫性があるかです。

経営者の戦略が頻繁に変わったり、商品パッケージが頻繁に変更になったり、名刺のロゴと、提案書のロゴとクリアファイルのロゴが違っていたり、社員が顧客に伝えるメッセージが担当者によって違ったり、イベントの趣旨とホームページの掲載が微妙に違ったり、つまり、戦略に「一貫性」がないと顧客側の「こう思う」が曖昧になり、ブランディングが構築されません。

つまり仕掛ける企業の社員全員が、ブランド戦略を理解し、一体化し、一貫性を持ち続けることでブランドを顧客に認識させることができるのです。

人数の少ない中小企業のほうがブランディングは有効であると考える理由がここにあります。