今回のテーマは士業マーケティングについてです。私も中小企業診断士として生計を立てている身ですが、顧客をどう獲得していくか?いわゆるマーケティングには常々皆さんお悩みかと思います。今回は士業マーケティングの強化ポイントについてご紹介します。

1.顧客の数は減っているにも関わらず、士業は年々増えている

中小企業の減少が止まりません。2014年の中小企業庁の調査では、中小企業の数は約380万社であり、2年前の2012年の調査よりも約4.4万社減少しています。最近は事業承継の問題も深刻化しています。社長の平均年齢も高齢化の一途を辿っています。今後はさらに廃業する会社も増加し、ますます中小企業の数は減少するでしょう。つまり我々士業のターゲット顧客の数は年々減少していることになります。

ターゲット顧客数が減少するなか、実は士業の数は年々増えているのです。つまり毎年士業のマーケットは競争が激化しているのです。

2.具体的な士業の数

では実際士業はどれぐらい増えているのでしょうか?

弁護士、公認会計士、税理士を例にとって見てみましょう。特に弁護士や公認会計士は試験制度の変更も影響したのか、凄まじい勢いで数が増えていますね。2000年と比較すると、弁護士、公認会計士は2倍以上の数になっています。顧客である中小企業の数が減っているのですから、当然競争は激化するのは当たり前ですね。

登録士業の数(2000年と比較)

弁護士 17,126人→38,980人(2017年)227.6%

公認会計士 16,656人→36,451人(2018年)218.8%

税理士 65,144人→77,174人(2018年)118.4%

さらに追い打ちをかけるようにAI技術が登場しました。日本経済新聞にも取り上げられましたが、野村総合研究所と英オックスフォード大学の共同研究の結果、今後士業の仕事の大部分がAIに代替されるともいわれています。ますます士業の世界で生き残る難しさを表していますね。そんな先行きが厳しい士業の世界ですが、実はマーケティングが非常に難しいともいわれています。それはなぜなのでしょうか?

3.士業マーケティングの難しさ

士業マーケティングは「無形サービス」に該当します。一般的に「無形サービス」は「有形サービス」よりも難しいといわれています。「無形サービス」には以下の特徴があります。

①無形性・・・実際契約しないとサービス品質がわからない

②品質の変動性・・・サービス提供者によってサービスにバラツキがある

③不可分性・・・サービスの提供量に限りがある

④消滅性・・・サービスに再現性がない

⑤需要の変動性・・・定期的にニーズが発生するとは限らない

確かに士業が提供するサービスレベルは人によって違うし、見ただけではそれがいいかどうかわかりませんね。つまり契約してみないと品質がわからないのが、顧客の不安になり、士業マーケティングを難しくしているのです。

ではそんなマーケティング活動が難しい「無形サービス」で仕事を取っている人はどのような特徴があるのでしょうか?

4.仕事を取っている人の特徴は?

そんな難しい士業マーケティングの中で、仕事を多数取っている人の特徴を上げてみましょう。

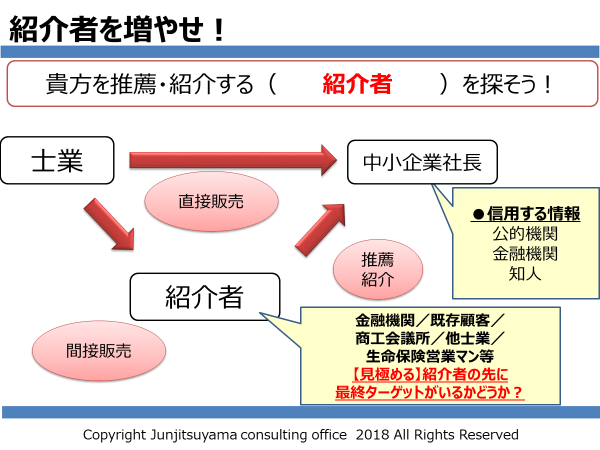

①強力なチャネル、紹介者がいる

士業マーケティングの難しいところはこちらから強く売り込めないことです。なぜならば、自分で自分のサービスを売り込むと顧客に怪しく思われてしまうからです。そのため直接売り込むよりも顧客の信用がおける知り合いから紹介してもらうほうが、契約率は高くなります。今は情報社会です。昔よりも情報量が膨大になり、ターゲットである社長が信用できる情報源は限定されがちです。逆に言えば社長の信用できる情報網から紹介されれば、営業に非常に有利になると言えます。今後この傾向はますます強くなり、さらに間接販売(紹介)の比率が上がると想定されます。よって、仕事をたくさん獲得している士業には必ず強力なチャネルや紹介者がいるのです。例えば他士業、金融機関、公的支援機関などが該当します。

②ただの事務処理屋ではなく、経営に食い込んでいる

士業といえども、単なる事務処理業務はいずれIT化、自動化の波に飲み込まれるのは間違いありません。それでも仕事を安定して取れる士業は、必ずといっていいほど経営に食い込んでいます。税理士であれば、単なる会計処理ではなく、資金調達支援、税務アドバイスや相続対策などです。弁理士であれば、単なる商標登録ではなく、商品戦略に関与することでしょう。

③積極的な情報発信をしている

いまの時代SNSを活用した情報発信は必須です。仕事を多数取っている士業ほど、自ら情報発信は積極的に行っています。補助金情報や助成金情報、税法の改正や法規制についてなど顧客に役に立つ情報を常に発信している士業は多数存在します。そこから顧客の信用を勝ち取るのが大切です。なぜならば、名刺交換したりセミナーを1回聞いた程度では、士業のサービスレベルがわからないからです。数々の情報発信とその精度から、士業本人を知り、そして信用が芽生えるのです。

④差別化ができている

もともと士業の差別化は難しいので、一番難しい要素です。しかしながら仕事を多数取っている士業は必ずといっていいほど自分を差別化するアピールポイントをもっています。では差別化をどうアピールしていけばいいのでしょうか?

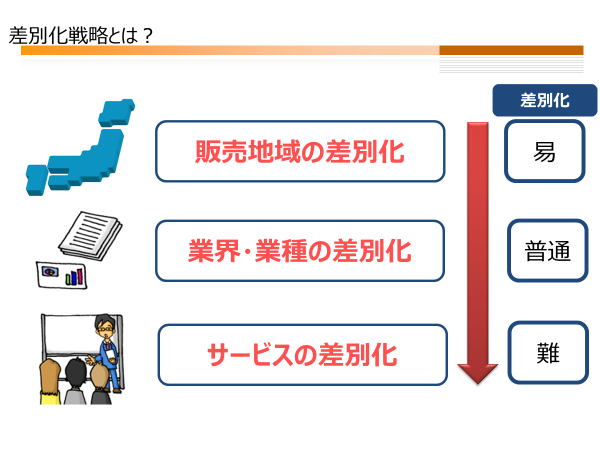

5.士業の中で差別化するには?

顧客が減少しているにも関わらず、士業間競争が激化している中で、そこで勝ち上がるためには何が必要なのでしょうか?それは「差別化」です。ではどうやってライバルの士業と差別化するのでしょうか?

差別化するフレームワークをご紹介します。私は以下の3つのカテゴリーで検討することをお勧めします。

1つ目が販売地域です。これは比較的簡単です。自分の活動範囲を明示すればいいのです。例えば台東区とか、浅草とか、要するにどの地域で主に活動していることをアピールします。士業はどの地域にも存在しますが地域を絞ることでライバルが絞り込まれるわけです。顧客からすると「会社の近くに事務所がある」というのは実は強力なアピールポイントになります。何かあったらすぐ駆け付けることができるからです。

2つ目が顧客の業界・業種特性です。例えば「アパレル」「人材派遣」「家電」等です。業界・業種に強いことは他の士業に比べ、強力な差別化の要因になります。

3つ目がサービスです。同じ士業であればやれることはそんなに変わらないはずなので最も難易度が高いです。

ここで重要なのはこの3つを組み合わせて、表現することです。①+②+③を足してアピールすると各項目が平凡でも差別化のアピールになりますね。

例えば①台東区 + ②アパレル + ③事業承継コンサルティング という具合です。

確かに全国レベルでは、アパレルに詳しい士業はたくさんいるし、事業承継に詳しい士業もたくさんいます。

また台東区だけでは士業も多数いますので差別化になりませんね。しかしながら3つを組み合わせると意外に強力な差別化ポイントになるのです。

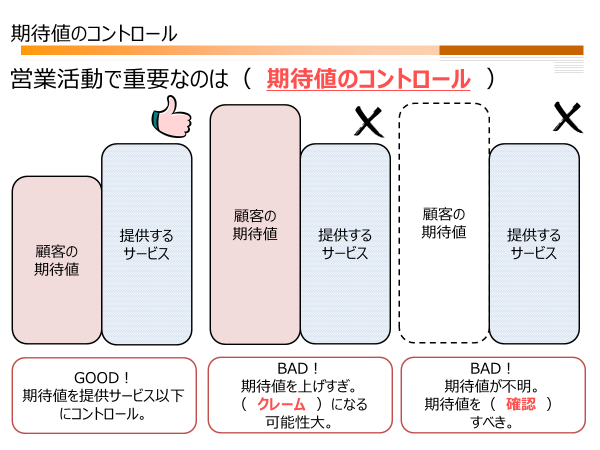

6.期待値をコントロールする重要性

最後に士業マーケティングに最も重要な要素を述べます。これは私の尊敬するコンサルタントの先生がおっしゃっていた理論ですが、「期待値をコントロールすること」ということです。

そもそもコンサルティングサービスの期待値というのは、明確にするのが困難です。しかしながら物販とは違い、期待値が何かを明確にしておかないとクレームや契約破棄のリスクが付きまといます。以下の図で説明します。

一番左の図は顧客の期待値が提供するサービスを下回っている状態です。この場合は顧客から見ると期待値を超えたサービスなのでクレームになりません。次に真ん中の図はどうでしょうか?顧客の期待値が提供するサービスを上回っている状態です。これは期待値よりも低いサービスを提供することになるので、クレームになる可能性が高くなります。右の図は顧客の期待値が不明な状態です。これも真ん中の図と同様にクレームになるリスクが高いです。

重要なのは契約締結時に顧客の期待値を確認し、期待値が高すぎる場合は、自分ができること、できないことを明確にして、時には期待値のハードルを下げる必要があります。実は私は士業マーケティングにおいて、この要素が一番需要だと考えています。

7.今後の士業マーティングについて

これからの士業の世界はますます競争が激化し、差別化された士業しか勝ち残っていけないでしょう。その中で、士業は常に顧客に期待に答え続けなければなりません。なぜならば顧客は士業のサービスレベルがわからないからです。顧客の期待値をしっかり把握し、そして期待に答え続けることが今後の士業マーケティングを左右すると私は考えています。